O autor contou como foi escrever sobre Rui Nabeiro, como fez da escrita um antídoto contra a pandemia e de que forma imaginar-se com 90 anos o transformou.

Dizes que os livros que escreves nascem de nunca esqueceres o lugar de onde vens. Deste inclusivamente a um dos teus livros o nome da terra onde nasceste, Galveias. Mas também tens um livro sobre a Coreia do Norte, por exemplo, onde estiveste cinco vezes, e és um grande viajante. Como é que o homem do mundo coabita com o homem da aldeia?

Acho que por baixo de qualquer livro está sempre uma pergunta, a última pergunta, a mais elementar e essencial: “Quem sou?” Mesmo quando escrevemos sobre algum assunto específico, como a Coreia do Norte, quando vamos ao fundo, é essa a grande pergunta. E tanto se responde a ela olhando para o lugar de onde vimos, seja geográfico, cultural, familiar, como se responde olhando para o outro e para aquilo que é diferente de nós. Há um livro que escrevi anteriormente que define a literatura como falar dos outros através de nós e falar de nós através dos outros. Quando nos propomos a olhar para os outros, temos de o fazer através dos nossos olhos e das nossas referências. Da mesma forma que quando nos avaliamos, temos em consideração não só aquilo que os outros nos fazem saber sobre nós, mas também a forma como nos vemos refletidos nos outros. São duas faces da mesma questão, que é a grande questão dos meus livros.

Já andaste por todos os continentes, ou quase, imagino eu. Sei que é uma pergunta difícil para um viajante, até porque não sei em quantos países já estiveste, mas qual foi o lugar que mais te marcou?

Não sei em quantos países já estive porque não considero muito correto contar países. Primeiro, porque repetir países é uma experiência diferente de ir uma só vez; depois, porque há países incrivelmente diversos em que estar num lugar não significa ter uma experiência de todo esse país. Os lugares que tenho mais vontade de visitar neste momento são aqueles em que já estive. Porque sinto que este tempo de pandemia foi uma espécie de morte, no sentido em que tivemos a noção do que seria perder uma série de coisas que dávamos por adquiridas. Portanto, devemos, se voltarmos a elas, fazê-lo de forma a valorizá-las, a reconhecê-las, e não a consumi-las superficialmente. Mas posso dizer que tenho tido experiências com lugares que para mim são muito importantes e que me marcam muito. Alguns considero países adotados, considero-os um pouco meus. É o caso de Cabo Verde, onde fui professor nos anos 90 e aonde tenho voltado. É uma realidade que acompanho e que me diz muito. Não podia também deixar de falar da Coreia do Norte, porque foi um lugar sobre o qual escrevi, foi um lugar aonde eu voltei e que me marcou bastante, embora seja uma relação diferente em virtude das condições do país.

Decidiste dedicar-te totalmente à escrita em 2001, com 27 anos. Antes disso, foste professor. Quão difícil é para um autor português abandonar tudo e apenas escrever? Como foi essa transição?

Na altura, ainda enquanto estudava, sempre pensei que ia dedicar-me ao ensino, até porque achava que seria uma atividade que eu podia conciliar com a escrita. O meu pai, que tinha uma carpintaria e uma serração de madeiras, sempre me incutiu um certo espírito empreendedor e independente. Quando recebi o Prémio Saramago, em 2001, achei que havia ali possibilidade de tentar viver da escrita. Mas com o espírito de encontrar novas formas de viver da escrita, ou seja, não tinha a certeza de que conseguisse viver exclusivamente das vendas dos livros. Gosto de pensar que o futuro vai trazendo novidades e que eu ainda me vou reinventar, que tudo aquilo que eu já fiz ainda vai mudar e que ainda vai haver surpresas, até para mim próprio.

Rita Nabeiro e José Luís Peixoto em entrevista

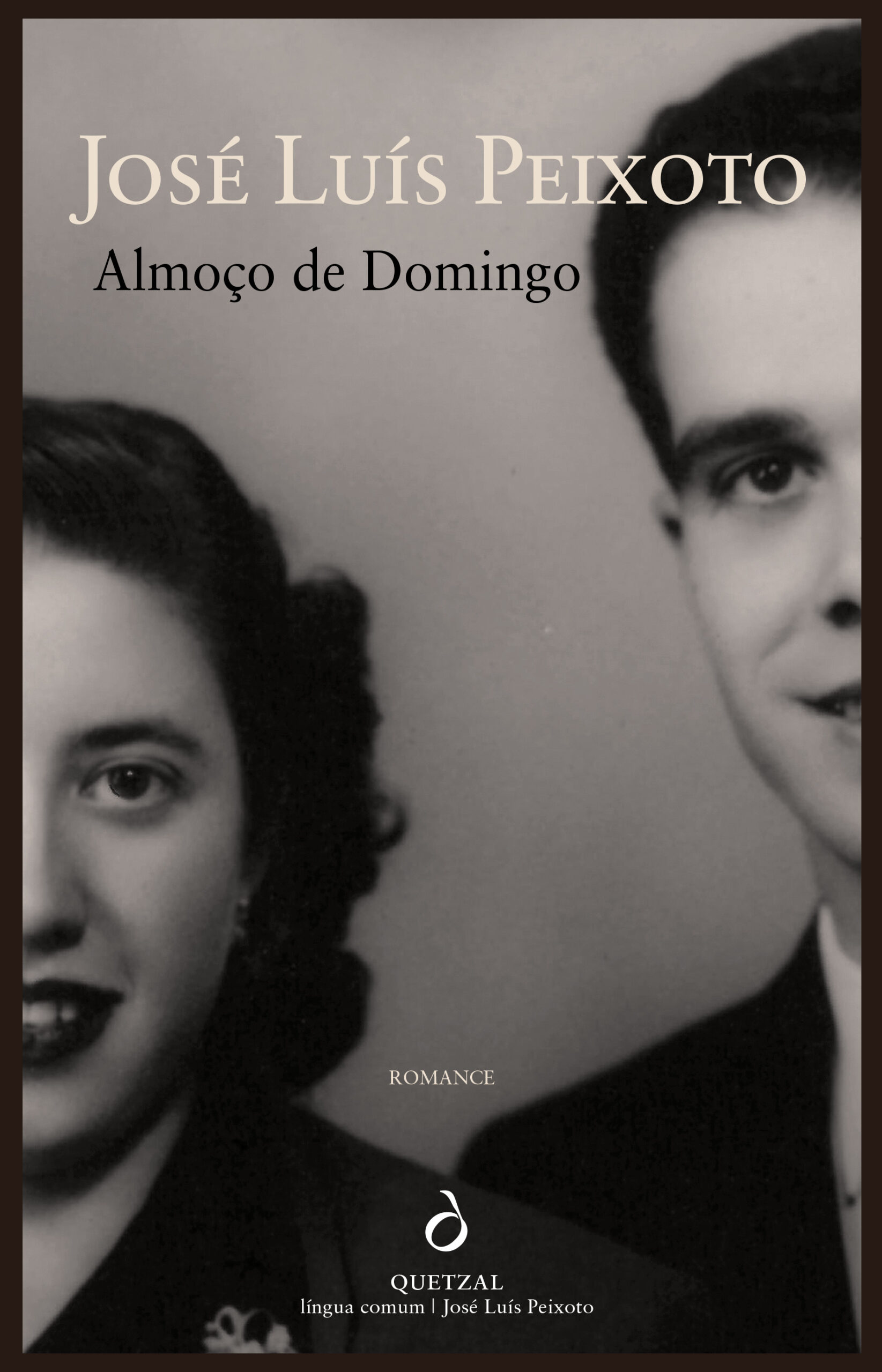

Almoço de Domingo chegou às livrarias a 25 de março de 2021 e, em apenas dois meses, vendeu mais de 30 mil exemplares.

Sendo tu alguém que está habituado a viajar pelo mundo e a escrever sobre ele, a pandemia afetou a tua escrita?

Seguramente, sim. Não sei dizer de que forma, mas sei que muitas vezes se fala das várias fases do luto, e eu acho que tive várias fases em relação a esta pandemia. Não sei se foram pela ordem devida, mas houve um momento de receio e apreensão, de um certo medo até; depois houve alguns momentos de depressão, em que parecia difícil resistir a tudo o que estava a acontecer; e neste momento estou numa fase de raiva. Abomino a pandemia, estou absolutamente cansado e espero que ultrapassemos isto rapidamente. Mas acredito que vamos conseguir voltar ao caminho em que estávamos – espero que corrigindo alguns aspetos, depois deste período de reflexão.

Estares no mesmo sítio obrigou-te a olhar mais para dentro, seja de ti ou dos outros?

O que a pandemia mais provocou em mim foi justamente pensar sobre mim próprio. Escrever Almoço de Domingo, a partir de certa altura, acabou por ser até uma janela na pandemia, e permitiu-me alhear-me dela. Tanto que ignorei a pandemia neste livro, o que foi para mim um alívio, porque, como disse, estou cansado dela.

Como é a tua disciplina de trabalho quando estás a escrever? Escreves em qualquer lado?

Sim, já tenho estratégias para lidar com isso. Mas, para mim, o ideal não é escrever em sítios muito movimentados. Mesmo se estiver em viagem, o lugar onde prefiro escrever é fechado num quarto sem ninguém. Nunca fui de escrever em cafés ou jardins. Gosto de escrever sempre em divisões onde esteja sozinho, e de preferência onde as outras pessoas não saibam que eu estou.

Como nascem as tuas personagens?

No meu caso, a maioria das personagens vem diretamente da minha experiência. Essa é uma das propostas que está presente em todos os meus livros. Logo desde o meu primeiro livro, que se chama Morreste-me e que falava da morte do meu pai, existia essa ligação autobiográfica que é muito determinante. E agora, no caso do Almoço de Domingo – como no Autobiografia, no Cemitério de Pianos ou no Em Teu Ventre –, existe a ligação com pessoas efetivas. Isso, para mim, da forma como eu vejo as personagens e como acho que elas passam a existir para os outros, é uma nova dimensão, uma nova fase. No Almoço de Domingo essa questão é muito forte. É inequívoca a ligação com o teu avô, Rui Nabeiro. A fotografia da capa torna isso muito explícito, além de tudo aquilo que as pessoas sabem e identificam no livro, até as referências à Delta. Ainda assim, às vezes as pessoas têm uma certa em perceber que eu considero este livro ficcional. Isso acontece porque uma parte grande do livro se passa num momento que ainda não tinha acontecido quando eu estava a escrever, por isso tinha necessariamente de ser ficcional. Hoje em dia já existem trabalhos como este noutras áreas, que são inclusivamente muito bem compreendidos pelas pessoas: séries de televisão ou filmes colados à realidade, em que existe também uma certa dimensão ficcional. Aqui é a mesma coisa, em certa medida. Ainda assim, por nos ser tão próximo – porque, como sabes, em Portugal toda a gente sente o teu avô como uma pessoa muito próxima –, essa fronteira é um pouco difícil de entender. Se fosse uma figura mais distante, talvez se compreendesse com mais facilidade que se ficcionasse à sua volta.

“Escrever este livro, a partir de certa altura, permitiu alhear-me da pandemia.”

Foram muitas as pessoas que abordaram o meu avô para fazer uma biografia, mas nunca aconteceu porque nunca houve esta ligação e esta empatia quase imediata. Foi engraçado, foi de um dia para o outro. O meu avô teve contacto com a Autobiografia e com a entrevista na sequência do lançamento desse livro e a partir daí foi um ápice. Havia certas passagens do livro em que eu lhe ia perguntando se aquilo tinha mesmo acontecido e ele dizia: “Sim, aconteceu, foi assim, assim e assim.” Tu conseguiste trazer à luz do dia histórias que muitos de nós já tínhamos perguntado “n” vezes. Como é que se desenrolam estas conversas? Decorreram ao longo de quanto tempo?

Começámos em setembro de 2019 e o livro saiu em março de 2021. Terminei de o escrever no mês anterior. Devido à pandemia, houve períodos em que não nos pudemos encontrar, mas tinha de estabelecer essa relação para eu próprio conseguir escrever o livro. Não foi difícil porque, apesar de haver muitas diferenças, consigo encontrar aspetos que sinto que também são meus – na história, na experiência e na pessoa que Rui Nabeiro é hoje. Este livro tem tido um êxito invulgar, tenho ficado contente com a forma como ele tem sido recebido a vários níveis. Uma das coisas que me dá mais alegria é saber que Rui Nabeiro fica contente também e que não o dececionei. Essa confiança que senti da parte dele foi sempre uma grande responsabilidade. Ainda assim, confesso que não tenho medo dessas responsabilidades da escrita: podem dar algum frio na barriga, mas são o que permite que se alcance a realização da obra feita.

Acho que arriscaram os dois. Apesar de seres um dos meus escritores portugueses preferidos, não serias a escolha mais óbvia. Uma biografia mais tradicional seria o projeto expectável. Há aqui uma dimensão humana. E para entrarmos naquela história, naquela vida e naquela casa…

Sim, estávamos a falar desta subtileza entre uma biografia que se afirme como tal ou um romance que tenha uma dimensão biográfica. E uma coisa curiosa foi que, quando expliquei a minha intenção ao teu avô, ele compreendeu imediatamente. Isso é impressionante. Não estamos a falar de uma pessoa que venha do mundo das letras, e este aspeto, mesmo para quem lida com letras, tem nuances que não são claras. Agora que está feito, que é concreto e que podemos folhear, é mais fácil ter uma noção do que se trata. Eu senti que ele imediatamente entendeu, e isso tem que ver com duas características que identifico no Rui Nabeiro e que para mim são muito fortes. Por um lado, esta sabedoria do humano, ou seja, a vocação que ele tem para se relacionar com os outros; não sei até que ponto é que se consegue aprender para ter aquela capacidade de ouvir e comunicar com o outro, isso é muito forte. E depois a dimensão de visionário: de estarmos a falar de alguma coisa que não existe e de conseguir vê-la. A obra dele fala por si e demonstra também o que ele alcançou com essas características. É uma vocação. É como quando as pessoas perguntam sobre a escrita: “Nasce-se com esse talento ou desenvolve-se?”. Acredito que é um pouco das duas coisas.

“A escrita, por natureza, é uma forma de resistir a essa erosão do tempo.”

Tanto tu como o meu avô nasceram no Alentejo, no distrito de Portalegre, embora com quase meio século de vida a separar-vos. Que mais têm em comum?

Vou começar por um ponto muito pessoal, mas que acho muito marcante na vida de Rui Nabeiro, que é a perda do pai, com 17 anos. Eu também perdi o meu pai mais ou menos por essa idade, um pouco mais velho. Acho que nesse momento Rui Nabeiro sentiu uma responsabilidade muito grande pela sua família, que em grande medida justificou todo o esforço que desenvolveu para assegurar que a salvaguardava e para garantir que essa perda não era tão sentida, aos níveis possíveis. Acho que se o pai de Rui Nabeiro não tivesse morrido naquele momento, provavelmente toda a sua vida teria sido diferente. Por outro lado, obviamente, a ligação à terra e às nossas origens. Claro que de forma muito diferente: eu a escrever livros sobre isso, Rui Nabeiro a criar mais-valias sem nunca se esquecer de Campo Maior – e eu posso garantir que também nunca me esqueço de Galveias. Sinto ainda que também existe aqui uma vontade de construir. Neste momento em que Rui Nabeiro fez 90 anos e em que sabemos que esta pandemia tem sido muito penalizadora para os mais velhos, sempre o senti a resistir e a pensar “O que é que nós podemos fazer?”. Isso é fantástico e é muito expressivo. Nessa idade, ter esse ânimo – que nós, que somos muito mais jovens, às vezes sentimos faltar – é notável e para mim é uma inspiração.

Surpreendeu-te? Que imagem tinhas dele antes deste projeto?

Tinha uma imagem à distância, mas quando tive a oportunidade de falar com ele e de o ouvir tive outras perceções. É para mim muito difícil sintetizar isso. Mas um aspeto curioso é que me deu vontade de ser mais velho. Ter uma idade como essa assim vale a pena. Normalmente, olhamos para os mais velhos de uma forma um pouco condescendente e injusta, porque lhes negamos uma quantidade de aspetos, fruto do nosso preconceito. Mas se tivermos sorte, haveremos de ser velhos também. Nessa altura acho que vamos querer ser ativos, ter perspetivas e estar nesse ponto em que encontramos alguma paz e, ao mesmo tempo, nos sentimos vivos. Acho que isso é um direito absoluto.

Como é que te imaginas chegado aos 90 anos? A continuar a escrever?

Não sei. Se estiver ativo, não sei se continuarei a escrever. No que diz respeito à forma como eu olho o mundo e como o tento interpretar, seguramente aquilo que aprendi com a escrita vai estar presente, mas não sei se vou continuar a escrever livros. O que eu espero mesmo é conseguir estar em paz. O que eu espero mesmo é não ter ressentimentos ou que esses ressentimentos não sejam parte substancial da minha vida. Espero poder observar e desfrutar simplesmente de olhar para o mundo.

No início de Almoço de Domingo escreves: “Há muita realidade a passear-se por aí, frágil, transportada apenas por uma única pessoa. Se esse indivíduo desaparecer, toda essa realidade desaparece sem apelo, não existe meio de recuperá-la, é como se não tivesse existido.” Foi essa a razão principal para teres aceitado este desafio? Preservar a fragilidade dessa realidade e fixar a memória de um homem?

Sim, acho fascinante esse papel que a escrita tem. A escrita, por natureza, é uma forma de resistir a essa erosão do tempo. Escolhemos algo que fixamos – ao contrário da memória, que muitas vezes desaparece – e que depois podemos partilhar. Acho isso fantástico. Porque se não for feito num determinado momento, depois já vai ser diferente – não sei se vai ser melhor ou pior, porque muitas vezes o tempo dá perspetiva, mas seguramente vai ser diferente. Os textos que são escritos também devem aquilo que são ao momento em que são escritos. Neste caso, havia a oportunidade única desta partilha. Vinha na sequência – o que eu achei fascinante, são aqueles momentos em que parece que o Universo dá sinais e se cruzam várias linhas – daquilo que eu queria fazer. O que quero fazer, pelo menos nos próximos tempos, tem que ver com esta construção a partir da memória: a transformação da memória numa experiência que, de certa forma, se ofereça aos outros e que passa a ser também a memória de outras pessoas, porque a leitura é uma experiência.

No livro, o apelido Nabeiro cai e a personagem principal chama-se apenas “sr. Rui”. Porquê?

Achei que o apelido não era necessário. Um texto é o próprio texto e também é o paratexto, ou seja, tudo aquilo que não é texto mas que anda à volta do texto e que é tomado em consideração. No caso deste livro, há uma grande quantidade de elementos que não estão no texto, mas que, quem o lê, toma em consideração. Acho que escrever é comunicar com o estereótipo. E quando nós estamos a falar de uma pessoa sobre a qual muita gente acha que tem uma ideia, eu tenho de tomar em consideração esse preconceito dos outros para estabelecer ali o meu arquétipo. Achei interessante retirar esse peso – porque, neste caso, “Nabeiro” seria um peso, no sentido em que contribuiria para desumanizar a personagem, quando o que eu queria era humanizá-la. Até com algumas liberdades, algumas características que quis colocar para, justamente, as pessoas verem que está ali um homem.

Como todos os outros…

Em certos aspetos, como todos os outros; noutros, como nenhum outro.

Sem dúvida. Neste livro, a personagem da minha avó acaba por ser também muito central na história. Não é sobre aquele homem, é sobre aquele casal. O livro é também uma ode ao amor, acho isso muito bonito.

Sim. Acho que seria muito mau se existíssemos sozinhos. Não é natural, nem humano, nem desejável que existamos sozinhos. Um dos aspetos fundamentais nesta história é esta rede, que neste caso eu sugiro, mais do que aprofundo. O facto de o livro se chamar Almoço de Domingo remete logo para essa ideia da família. E a família é justamente uma rede de afetos, uma sustentação. Mas é impressionante que, passados quase 70 anos de casamento, exista aquela dedicação, aquela ligação.

Jose Luis Peixoto , escritor , entrevistado por Rita Nabeiro para a revista DDD da Delta . Lisboa , 02 de Junho de 2021 . ©Enric Vives-Rubio

Disseste numa entrevista ao Público que, enquanto escrevias o livro, tinhas de te imaginar na pele de um homem de 90 anos. Como é que foi ter 90 anos?

Há um aspeto curioso. Antes de pensar em escrever este livro, já tinha vontade de escrever um livro em que a personagem principal tivesse assim uma idade mais avançada. Tinha vontade de ter essa experiência, até porque não sei se vou tê-la efetivamente. Escrever um livro a partir de uma determinada perspetiva requer sempre que nos coloquemos nessa perspetiva. Se sentirmos sempre como algo que nos é alheio, isso vai notar-se e não vamos verdadeiramente ter a consciência necessária para construir aquela personagem em todas as suas dimensões. Há uma palavra que acho que faz muita diferença, que é a palavra mesmo. Ou seja, nós imaginarmos alguma coisa, mas não imaginarmos um símbolo ou um retrato – imaginarmos como essa coisa é mesmo. Imaginar como é mesmo ter 90 anos é uma experiência intensa. E para mim, gratificante.

Quais são as partes boas?

São muitas. Às vezes não relativizamos aspetos que são altamente relativos e relativizáveis, e acho que, com a idade, percebendo que estamos num ponto da vida em que temos de economizar as nossas preocupações, acabamos por ter um discernimento do que é prioritário mais apurado. Gosto de pensar que, ao escrever este livro, também tentei fazer essa reflexão e perceber o que é importante e quais são as coisas em relação às quais não devo perder tempo.

O que gostarias que ficasse de ti e dos teus livros?

José Saramago tem uma frase em que diz: “Dentro de nós há uma coisa sem nome, essa coisa é o que somos.” Acho que isso que somos e que não tem nome não perdura nos livros nem nas nossas obras. Ainda assim, os livros existem também porque acreditamos nos outros – e essa crença nos outros é uma forma de amor. Isso também tem muito valor. Não sou capaz de determinar o que os outros vão ler daquilo que eu escrevo, mas fico feliz que aquilo que eu escrevo exista nos outros. E alguma coisa de mim existirá aí – alguma coisa de mim que é alheia a mim, mas que me faz sentir realizado, porque vem da minha convicção, daquilo que para mim importa, daquilo que recebi também de outros.